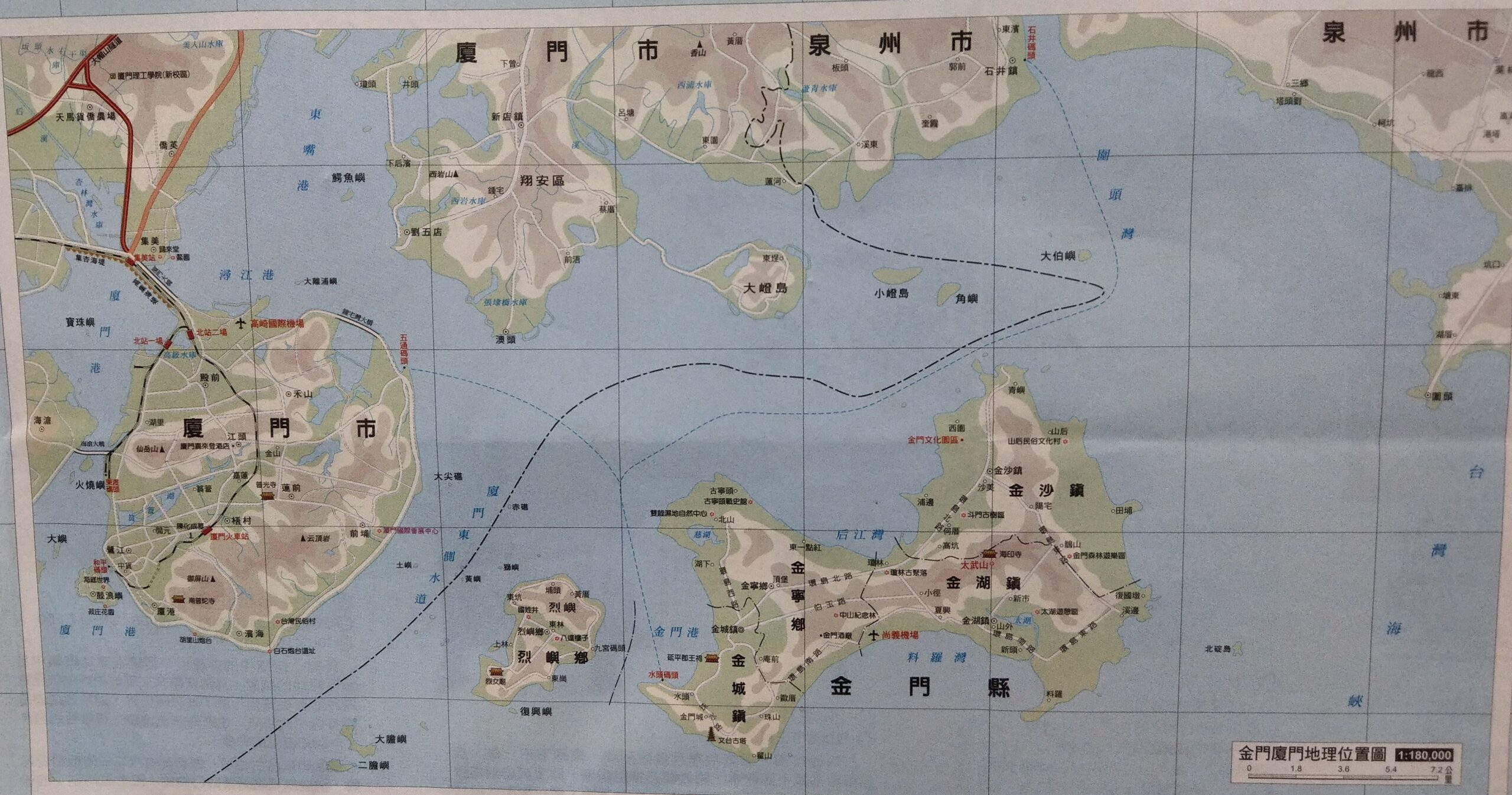

金門面積約150平方公里,比廈門島還大(廈門島為135平方公里),但廈門經濟已高度發展,而金門長期作為前線,仍大致保持純樸的鄉間風貌。東南方和台灣島相隔約200公里(緯度約略與台中相近),西邊距離廈門市8公里,北邊距離泉州市12公里,和廈門最近處約2公里,真是游泳都能游過去(1979年林毅夫游泳叛逃,駐地馬山便是金門離廈門最近的據點)。2001年小三通(目前因疫情中斷)、2018年金廈通水,現在金門用水都來自中國。我不禁擔憂發生戰爭時,中國若斷水要如何?我也在想金門人看著對岸櫛比鱗次的高樓大廈,會不會埋怨要不是歸屬中華民國,今日的發展或許不在廈門之下?不過廈門背後緊連著廣大的腹地,早在清朝就作為五個通商口岸之一,而金門畢竟有一海之隔,且廈門已發展在前,雖然位置相近、面積近似,但條件和起點不同,兩地很難說能夠等量齊觀。再說沒有高度都市化、保持自然狀態也未嘗不好,金門國家公園的面積佔整個金門的1/4,還有水獺在台灣本島已絕種,僅剩金門還有歐亞水獺的蹤跡(只有約200隻,列為瀕臨絕總的保育類動物),是金門最值得珍視的寶貝。

▲金門地理位置圖

▲太湖保護水獺的標語,以及代表性的「金門」標誌。

金門作為戰地,到處可見「毋忘在莒」的標語。「毋忘在莒」的典故大家都耳熟能詳:戰國時代齊國在燕國大將樂毅的進攻下幾乎滅國,只剩下莒城和即墨兩座城,最後齊國的遠支宗室田單就靠著這兩座城絕地大反攻,恢復了所有失土。蔣中正總統便把金門和馬祖,比擬作莒城和即墨,希望能以金、馬為根據地,光復整個大陸。如此說來,金門和馬祖是一「莒」一「墨」囉!我們卻未曾聽聞「毋忘在墨」,有「莒光」而無「墨光」,這是為什麼呢?《呂氏春秋》當中記載,春秋時期齊國公子姜小白落難時,曾經投奔莒國,日後即位為齊桓公,鮑叔牙勸諫他「使公毋忘出奔在於莒也」(《管子》一書中則寫作「使公毋忘出如莒時也」),意思是請主公不要忘記逃亡於莒國的時日,提醒他勿忘昔日之苦,保持戒慎敬謹之心。因為有現成的「毋忘出奔在於莒」一語在前,蔣中正總統便把春秋莒國和戰國莒城的故事合併,改寫成「毋忘在莒」一詞。當年公子姜小白出奔在莒,而國府那時同樣是逃亡的處境–歷史上,戰國田單實現絕地大反攻的地點在即墨,與其說毋忘在莒,倒不如說毋忘在墨,畢竟在莒只能堅守,在墨卻能反攻復國呢!用「毋忘在莒」可謂一語成讖,冥冥之中就注定了守勢,無法擴展,但守得住,和現實局勢竟然驚人的吻合。莒城人擁立太子田法章,是為齊襄王,而蔣中正總統從1950年復行視事以來,一直當總統當到1975年去世,莒城之所在,王權之所在。倘若「毋忘在莒」是個讖語,預言了根據地守得住、位置坐得穩,反攻則是無望,不曉得蔣中正總統是否認為「尚可」呢?

我真是扯遠了,這是篇遊記啊!

一、金城鎮

1.摩西分海-建功嶼

▲退潮時,可徒步走到對面的建功嶼,彷彿從海中間走過,因此有摩西分海之稱。

▲看點是芬蘭設計師設計的「牡蠣人」,在步道的開頭不遠處,共有四尊。牡蠣人的腳下附著石蚵殼,應了它的名字。

▲建功嶼是位於大金門與小金門之間的衛哨。想見當年駐守在此地的國軍,海風那麼大、只能守著小小的碉堡和防空洞,無處可去的苦悶心情。

▲建功嶼有一尊高15公尺的鄭成功雕像,面朝中國,由中國泉州南安市(鄭成功故鄉)贈送。對岸的廈門鼓浪嶼亦有一座鄭成功雕像,面朝台灣,兩個鄭成功遙遙相對。

2.莒光樓

莒光樓建於1952年,樓高三層,曾是金門最高的建築物,它的形象常出現在郵票上,是金門最具代表性的地標。登上樓頂,可以眺望遠方的金門大橋與對岸的廈門。相當於金門的國軍英雄館,樓名的牌匾並非按慣例請高官或將領等達官貴人來題字,而是由大膽島的戰鬥英雄賴生明手書(下一篇會談到其事蹟),而可見銳意表彰國軍英勇事蹟的意義。

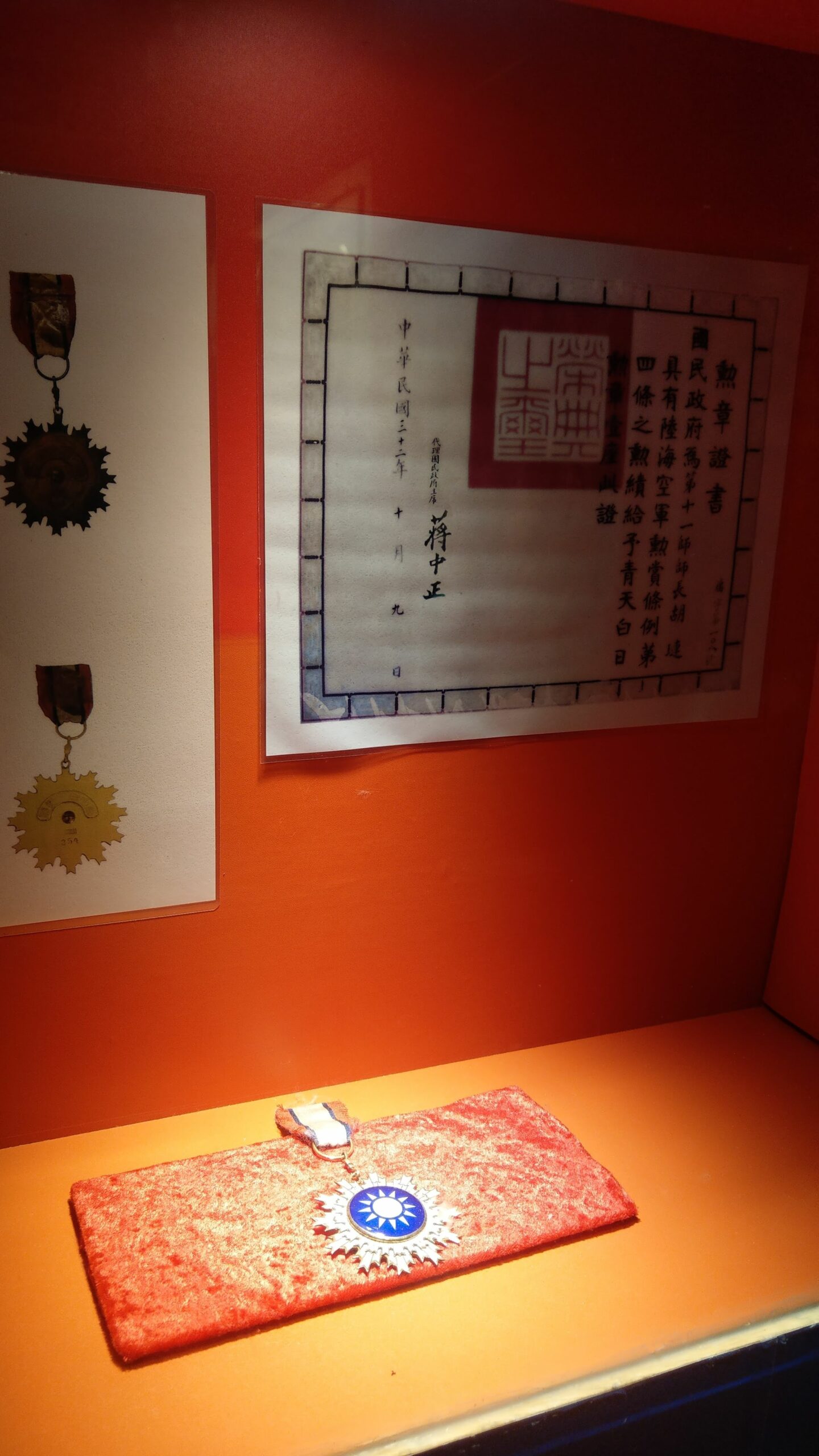

▲最引人注目的展示品,是曾任金防部司令的胡璉將軍的青天白日勳章,曾經遭竊失而復得,拍賣價在千萬元以上。

3.翟山坑道

金門的地質是堅硬的花崗岩,國軍官兵硬是用鐵鍬一鍬一鍬挖出翟山坑道,是當時堅信「人定勝天」的精神體現。長101公尺,寬6公尺,A字形的水道能避過砲火攻擊,用來運補物資。並不是想像中低矮、僅容一人的狹窄坑道。裡面開闊通風明亮,神奇的是雖然在地下而且有水道,步道地面和壁面卻毫無水漬,甚至是乾爽。壁面鑿痕分明、水道裡的水清澈見底,一開始看不出是水,只覺得這坑道好大好深,看到倒映的人影欄杆才知道是水沒錯,山壁映在水底渾然不分,形成深邃壯麗如太魯閣峽谷般的錯覺,令人驚奇讚嘆,卻知道不是鬼斧神工,而是純粹人力所造就。我參觀翟山坑道之後,真心認為坑道從此觀止矣!即使還沒有看其他的,我就能斷言翟山坑道是金門的坑道中最佳,沒有之一。

▲步道外的右側是水道,水清澈見底,兩旁岩壁倒映在水面上。

▲A字形水道的交會處

▲人影映照才知底下有水,如置身於夢幻泡影的洞天之地。

二、金沙鎮

1.獅山砲陣地

獅山砲陣地是現存唯一的坑道式榴彈砲陣地,坑道高度4.6公尺比翟山坑道高,雖也算寬敞,但論可看性則遠不如。來到這裡必看的砲操演練,操練早期砲兵發射的程序及隊形,其實沒什麼意思。除下達口令的指揮官之外,有八個隊員。也不是沒訓練,但樣子看起來就很業餘,應該是當地居民專門表演供人參觀的特別編組。這種老砲幾分鐘才能射出一發,而新式砲可以在一分鐘內連射數發,已不敷現代戰鬥所需退役了。

▲曾在823砲戰中立下戰功的8吋榴砲,射程17公里。

2.山后民俗文化村

旅日華僑王國珍、王敬祥父子經商致富,慷慨且大手筆的蓋了一整個聚落給族人住,共有十八間閩式古厝建築群。興建歷時25年,完成於清光緒26年(1900年),規模相當宏大氣派。823砲戰之後,王家族人離散,由政府出面整修,交由王氏族人成立的財團法人基金會管理,目前仍有部分王家人居住在此。王國珍和王敬祥父子身後都落葉歸根歸葬金門,然而他們的後代多已歸化為日本籍。

▲十八間的建築整體模型

▲精緻的鰲頭雨漏

▲屋脊燕尾的細節也很考究

▲鄉學的私塾名為「海珠堂」,因面朝大海,可見旭日東昇如明珠的懸日,鼓勵學子晨起發憤學習。很雅致的名字。

3.陽翟老街

過去是軍人消費娛樂的去處,2013年鈕承澤導演的電影《軍中樂園》的作為攝場景,電影拍完後場景保留下來,讓遊客拍照。前幾年電影還在熱頭上時,一間一間的店家都在做賣餐飲、紀念品等小生意,後來熱潮消退,可能生意不好都收了,我們去的時候只剩一兩家店而已。遊客來這裡只是拍拍照,拍完就離開了,景況頗為蕭條。

▲導遊提醒:掛國旗的範圍可以拍照,國旗以外的地方是住家,不要去打擾人家的生活。

▲這個浴室蠻有意思,應是當年實有其店,而不是電影場景打造的。

4.沙美老街(小摩洛哥)

▲小摩洛哥是一處利用殘垣頹屋打造成仿北非沙漠風情的網美拍照點,就只是拍照。

▲當地民宅可看到「賰(tshun)磚用石」的工法,導因於物資缺乏,居民建造或修補房屋就地取材,形成建材混雜堆疊的情況。